Архив журнала

Первый частный

Александр Давидюк

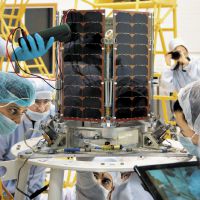

— Реализация проекта «Аврора» началась менее года назад, — рассказал журналу «РК» президент компании «Даурия Аэроспейс» Михаил Кокорич. — Он построен на основе разработок стандарта «ТаблетСат», выполненных в рамках гранта «Сколково» и при его поддержке. Вес спутника составил 26 кг, минимальный срок службы — год.

Аппарат оснащен высокоточной системой ориентации и стабилизации, а также оптической камерой для съемки Земли из космоса. Управляется аппарат из Центра управления полетами «Спутникс» в Москве с привлечением резервных партнерских станций в Калуге и Берлине. Полученные данные планируется использовать в коммерческих, научных, образовательных и экологических проектах. Изображения будут востребованы в сельском и лесном хозяйстве, а также для экологического и природно-ресурсного мониторинга. Прием сигналов автоматической идентификационной системы (АИС) на спутниках Perseus позволит передавать расширенную информацию о местонахождении, состоянии и грузе судна, о его идентификационном номере, габаритах, осадке, курсе, скорости и пункте назначения.

У «Даурии» уже есть договоренности с государственными ведомствами. Так, она подписала соглашение со ФГУП «Морсвязьспутник» о совместном использовании космических аппаратов с целью реализации проекта создания космического сегмента АИС для мониторинга морских и речных судов. Коммерческие космические аппараты серии Perseus-M созданы на базе микроспутниковой платформы собственной разработки и оснащены приборами, обеспечивающими их коммерческое использование. Два спутника Perseus-M положат начало первой спутниковой группировке АИС-мониторинга компании «Даурия Аэроспейс». Прием сигналов АИС позволяет определять расположение морских и речных кораблей вдалеке от береговых станций. Информация о нахождении судна представляет интерес для широкого круга пользователей — от судовладельцев до спасательных и пограничных служб. Сейчас Россия не имеет таких космических аппаратов и может осуществлять АИС-мониторинг только в пределах 70 км от берега.

— Развертывание первой частной спутниковой группировки в России — важный шаг для развития отечественной космической отрасли и инновационного бизнеса, — считает Михаил Кокорич. — «Даурия Аэроспейс» разрабатывает технологии для снижения массы и стоимости космических аппаратов, которые соответствуют международным стандартам и обладают широким спектром возможностей для применения в интересах государственных и частных заказчиков.

На следующий год намечен запуск аппаратов Perseus-O, которые основаны на той же технологической платформе и будут осуществлять коммерческую фотосъемку поверхности Земли, поскольку платформа, на которой создаются спутники, позволяет использовать ее в научных исследованиях и проектах ДЗЗ. Первые запуски Perseus-O запланированы на 2015 год. Управление спутниками будет осуществляться из Центра управления полетами в «Сколково». В чем особенность этих аппаратов?

Эти спутники отличаются от производимых ранее аппаратов так же, как персональные компьютеры отличались от мини-фреймов, занимавших порой целые этажи зданий. Небольшие (50–300 кг), достаточно универсальные, недорогие, собранные из стандартных комплектующих высокотехнологичные аппараты представляют собой новое поколение спутников. В отличие от традиционных они стоят на один-два порядка меньше, и цикл их разработки и производства занимает 1–2 года вместо 5 лет и более.

По мнению экспертов, мировой сегмент спутниковой связи, доходы от производства спутников составляют чуть больше 11 млрд долл., тогда как доходы от продажи наземного оборудования — более 52 млрд долл., а доходы от оказания услуг связи — уже более 103 млрд долл. в год. При этом рынок достаточно концентрирован, крупнейшие компании имеют выручку на уровне 10–20 млрд долл. в год. Именно с рынком космических услуг связан один из наиболее видимых успехов российской космической отрасли — услуги по выводу космических аппаратов на орбиту, где Россия в коммерческом сегменте занимает более 50 % рынка.

Однако вернемся к микроспутнику для дистанционного зондирования Земли «ТаблетСат-Аврора». Он был произведен всего за 8 месяцев командой, сформировавшейся в ИТЦ «СканЭкс». Это один из наиболее успешных сколковских стартапов в космической отрасли. В ходе летных испытаний микроспутника будут протестированы бортовые служебные системы: аппарат должен продемонстрировать устойчивую ориентацию и стабилизацию, обеспечить передачу данных по радиоканалам УКВ- и X-диапазонов. Планируется также апробировать камеру для съемок Земли со средним разрешением 15 метров на пиксель, аккумуляторы и солнечные батареи. Унифицированная платформа спутника, большая часть систем и оборудования были разработаны компанией самостоятельно при финансовой поддержке Фонда «Сколково» и МКК «Космотрас» с привлечением ведущих организаций российской ракетно-космической отрасли, институтов РАН и вузов, включая Институт космических исследований, НПО им. С. А. Лавочкина, Сибирский государственный аэрокосмический университет, НПО «Лептон».

— Мы постарались создать конкурентоспособный, современный российский микроспутник, с минимальным использованием импортных приборов, — сказал генеральный директор фирмы «Спутникс» Андрей Потапов. — Уверены, что частный космический сектор в России будет развиваться быстрыми темпами и наш опыт пригодится коллегам и отрасли. В наших планах — развитие низкоорбитальной спутниковой группировки и создание аппарата сверхвысокодетальной съемки — 1 метр на пиксель.

По мнению исполнительного директора кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда «Сколково» Алексея Белякова, запуск спутников российскими частными компаниями — очень важное событие для отечественной космонавтики. Сейчас мировая космическая индустрия переходит на этап, называемый Space 2.0, который характеризуется активной коммерциализацией созданной инфраструктуры и внедрением космических услуг в повседневную жизнь. Запуск первых частных спутников свидетельствует о том, что и Россия делает первые шаги в этом направлении. Мы в «Сколково» активно поддерживаем «космические» стартапы и способствуем созданию экосистемы для развития космического бизнеса.

— Мы планируем создать первую в мире группировку спутников, обеспечивающую ежедневную съемку всей территории Земли, — рассказал Кокорич. — Разрешение снимков будет 22 метра на пиксель. Снимки такого качества позволят оперативно регистрировать пожары, наводнения, определять урожайность сельхозкультур, породный состав леса, получать иную информацию.

— У нас вместе с Elecnor Deimos уже разработана концепция и запущено финансирование проекта по расширению группировки Deimos-1 с помощью аппаратов Perseus O, которые финансируются и будут изготовлены компанией «Даурия Аэроспейс», — говорит Кокорич. — В этих спутниках мы используем наработки, полученные в процессе создания аппарата DX, который должен стартовать в июле. Мы уже начали изготовление этих аппаратов, и к следующему году они будут готовы. Запускать их предварительно планируем с помощью индийской ракеты PSLV.

По словам Кокорича, «Даурия Аэроспейс» планирует изготовить и вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой порядка 650 км восемь спутников Perseus‑O. Они будут использовать наземный сегмент, созданный для Deimos-1: сеть дистрибуции, средства получения и обработки снимков. Общие инвестиции в проект составят около 20 млн долл.

— Инвестиции в космический сегмент обеспечит «Даурия», наземный сегмент будет развиваться совместно. По нашим расчетам, проект окупится в течение нескольких лет, — убежден Кокорич.

Насколько выгоден с коммерческой точки зрения проект Deimos Perseus?

— Космической съемке раньше не было альтернативы, но сейчас наступает другая эпоха: появились относительно дешевые возможности делать то же самое иным способом, — считает член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Андрей Ионин. — Активно развивается направление так называемых атмосферных спутников — беспилотных летательных аппаратов. Космическое ДЗЗ уже испытывает рыночное давление, и это нужно учитывать при разработке бизнес-программ. Атмосферными спутниками уже заинтересовались Google и Facebook, что указывает на перспективность данной технологии. Те, кто создает космические группировки ДЗЗ, должны осознавать, что будут испытывать очень жесткую конкуренцию со стороны новых технологий. Конкуренция будет прежде всего ценовой, что создает большие риски для инвесторов.

Журнал № 1(97)'2014

Журнал № 1(97)'2014 Журнал № 2(98)'2014

Журнал № 2(98)'2014 Журнал № 3(99)'2014

Журнал № 3(99)'2014 Журнал № 4(100)'2014

Журнал № 4(100)'2014 Журнал № 5(101)'2014

Журнал № 5(101)'2014 Журнал № 6(102)'2014

Журнал № 6(102)'2014 Журнал № 8(104)'2014

Журнал № 8(104)'2014 Журнал № 9(105)'2014

Журнал № 9(105)'2014 Журнал № 10(106)'2014

Журнал № 10(106)'2014 Журнал № 11(107)'2014

Журнал № 11(107)'2014 Журнал № 12(108)'2014

Журнал № 12(108)'2014